どうも、kohtaroです。

2020年よりスタートしたオンラインレッスンも早二年が経ちました。この二年間オンラインレッスンをしてきてプラスな面もあればマイナスな面もあると感じました。ですので今回はその思うところを書いていこうかと思います。

受講を検討されている方や同業者の方の参考になれば幸いです。

まずはプラスな面に関しては受講の可能性が広がったことが一番だと思います。

そもそもオンラインレッスンをスタートしたきっかけは、もちろん昨今のコロナウイルスが一番の理由ではありますが、コロナ禍以前から台風、大雪などの異常気象で、一年のうち必ず何回かはレッスンができない日というのもあったり、以前からおそらく動画を観たと思われる地方在住や海外在住の方から、オンラインレッスンに関する問い合わせやリクエストも実はかなりいただいてましたので、オンラインレッスンの必要性はずっと感じてはいました。

ただ必要性を感じつつもなかなかオンラインレッスンをやらなかったのは、対面のレッスンと比較するとクオリティが下がったからです。

レッスンをスタートした10年前とかはSkypeくらいしかなかった頃で、その頃は今みたいに画面共有の機能もないし、通話とファイルのやりとりくらいしか出来ることがありませんでした。

それに当時は今よりも通信も切れやすかったので、ちょっとこれではレッスンにならないというのが正直な感想でした。

さらに付け加えるとリアルの対面のレッスンでも良くも悪くも回っていたので、オンラインでもレッスンできないかなとは思いつつ、先延ばししていたら2020年になってしまった、というのが実際のところです。

ただコロナ禍になってからそうも言ってられなくなってしまい、これはなんとかしないといかんなというわけで、やっと重い腰を上げたわけですが。

でも人間不思議なもので追い詰められた時ほどアイデアって出るもので。数年間放置してたものがたった一週間程度で構想がまとまりました。自分でもいうのなんですが我ながら天才だと思いましたね(笑)。

もちろんテストに付き合ってくれた生徒さんであったり、ここ最近のテクノロジーの進化のおかげでもあります。

なのでこれまでオンラインを希望していたけれど諦めていた人にもレッスンできるようになっただけでなく、既存の生徒さんも対面とオンラインの両方を併用する、なんてことも可能になりました。

例えば普段は対面の生徒さんもちょっと体調に違和感があったり、周りに濃厚接触者が出たりしても対面からオンラインに柔軟に切り替えたり、寝坊して対面では間に合わないけどオンラインなら間に合う!みたいなケースにも対応できるようになったので、リスクヘッジという意味で双方にとって大きなメリットです。

あと顔出しは基本的になしでレッスンできるので、特に女性の生徒さんはすっぴんでレッスンできるので楽という声も聞きますし、自分自身もうっかり髭を剃り忘れてもオンラインでは問題ないのは助かってます(笑)。

それに何より移動の時間や交通費なども節約できるのも大きなメリットだと思います。

ちなみにオンラインレッスンはzoomを使っているのですが、10年前には課題だったクオリティもzoomのおかげで極力落とさずにレッスンできるようになりました。

zoomのメリットと3つ挙げるとすれば通信の安定感、操作の簡単さ、そして画面共有の機能です。

他にもweb会議サービスはありますし、実際プライベートでzoom以外のサービスを使ったことがありますが、通信の安定感に関してはzoomがダントツだと思います。

これまでレッスンしてきた体感だと上がり、下がり共に、10Mbpsくらいあれば特に問題なくやりとりできるかと思います。

今時のネット回線なら余裕で満たしてるスペックだと思いますし、以前、ネット環境のない生徒さん(普段は対面で受講の方です)ともオンラインレッスンをしたことがありますが、携帯のテザリングでも一応はやりとりできたので多少回線が細くてもなんとかなる印象です。

もしご自身のネット環境がどのくらいなのか気になる方は、

「インターネット速度」

と検索すればすぐにテストできるので試してみてください。

それと一対一のやり取りだけではなく複数人でも安定しているのも素晴らしいです。

というのも普段のマンツーマンのレッスンの他に、レッスンの卒業生やそれに準じる人を対象をしたグループレッスンを不定期で行っているのですがそこでもzoomを使っています。

いつも大体10人近くの人数で行っていますが対面と同じく首都圏以外、例えば北海道などの遠方の生徒さんとも同時に複数でやり取りしても安定して動作しています。

オンライン以前のグループレッスンはその場に集まれる人しか参加できなかったので、この辺りはオンラインだからこその強みです。

それと後述する画面共有の機能を使うとグループレッスン後のオンライン飲み会でも、最近気になってる新譜の音源をみんなで一緒に聴いたり、PVを観たりできるのもオンラインならではです。

リアルの居酒屋だと会話は弾んでもみんなで一緒に音源聴いたりとか、PV観たりとかは難しいですからね。

ちなみに過去のオンラインレッスンに関してはブログで色々書いてますのでご覧ください。

第7回までのグループレッスンは旧ブログで書いてます。

http://blog.kohtaro.com/?cid=14

そして操作も簡単なのもポイントが高いです。

いくら動作が安定してるとは言っても、操作が難しかったりして生徒さんに負担をかけるようなことになっては元も子もありません。

ただzoomは操作に関しては本当に簡単です。

一対一のレッスンでもグループレッスンでも使い方がわからないという人は皆無でした。専門的なITの知識がなくてもYoutube観たり、メールしたり、SNS投稿するといった普段使いのPC操作ができてる方なら大丈夫かなと思います。

生徒さんに事前にやってもらうのは、

1.zoomをMacかPCにインストール。

2.zoomのアカウント作成。

3.こちらから送られてくるIDとパスワードを入力して入室する。

この3点だけです。

それにマイクやカメラ類もMacBookやiMacを持ってる方なら、新たに何かを買わなくても基本はOKですし、zoomの設定もほぼデフォルトのままで問題ないと思います。

それにレッスンの録音、録画も簡単に出来るので、特に生徒さん側からすれば復習がしやすいのは大きなメリットかなと思います。レッスン毎に自分オリジナルの映像教材ができるようなものですからね。

そして生徒さん側だけでなく講師側としても操作が簡単なので助かっていますし、何より便利なのが画面共有の機能。

オンラインレッスンに踏み切れたのはこの画面共有の機能があったからと言っても過言ではないくらいです。

10年前にSkypeでテストした時は画面共有の機能はなかったので、予め送ったテキストを印刷してもらって、こちらのマイクで口頭でやりとりしつつ鍵盤や音源の音を拾って、といった非常にアナクロなやり方でやっていました。

が、当然そんなやり方でやっても思うような効果が出なかったので、その時点ではオンラインは「なし」と判断しました。

少なくとも普段のレッスンでもやってるようなテキストや五線譜への書き込みであったり、リアルタイムで鍵盤から音を出したり、その音もスピーカーから出た音をマイクで拾うみたいなアナクロなやり方ではなくて、自分が聴いているのと同じ音を極力劣化しない形で生徒さん側で聴かせたい。

でもそれを実現するアイデアであったり、環境が当時はありませんでした。

でもzoomの画面共有の機能を使えばそれらがなんと全部実現出来たんですね。

コロナ禍になるまで実はzoomの存在は知らなくて、必要に迫られる形で使うことになったわけですが、やっと時が来た!と思いました。

ちなみにzoomの画面共有の機能をどのように使っているのかというと、こちらがデスクトップ上に表示したテキストを生徒さんと画面共有。

さらにこちらがマウス等で書き込んだ書き込みなどもそのまま反映されるし、別途カメラを使えば直接五線紙に書き込んだり、鍵盤を弾くときの手元なんかも映して共有できます。

もちろん音声の共有も同時にできるのでこちらが弾いた鍵盤であったり、音源なんかも流すことができるので、Youtubeで公開している動画のリアルタイム版のような形でのレッスンが実現可能になりました。

こればかりは文章よりも実際の映像を観てもらった方が早いと思うので、よければサンプル動画をご覧ください。

実際のオンラインレッスンを録画したものを、生徒さんに許可をいただいた上でダイジェスト的にまとめています。一部音声の乱れがある箇所もありますが、そのままの方が実際のレッスンの参考になると思いましたので、字幕以外はあえて無加工のまま動画にしました。

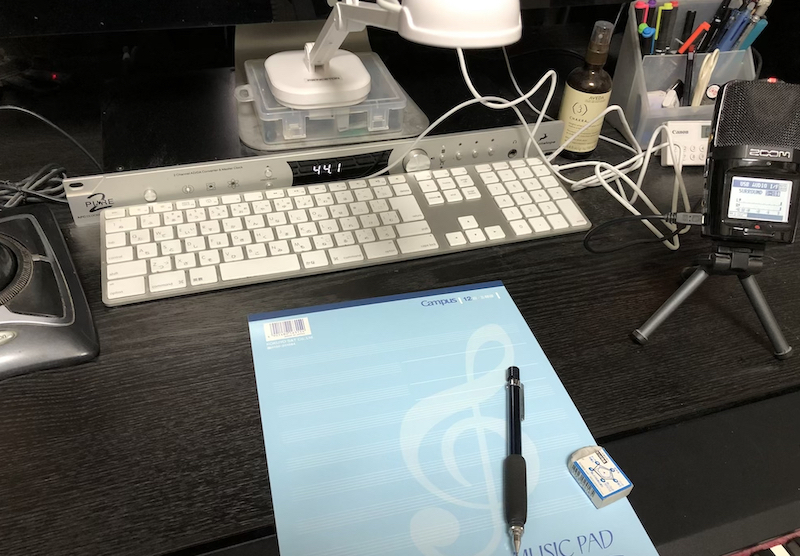

それとオンラインレッスン時のこちらの環境や使っている機材等も紹介します。

動画でも鍵盤を弾く手元であったり、五線紙への書き込みのシーンがありますが、カメラはプリンストンの書画カメラを使っています。

おそらくアマゾンで買える中でも一番安価な製品だと思います。僕が使ってるのは上のリンクの一つ前のモデルですが、おそらく機能的にはほぼ違いはないと思います。

他の書画カメラだとスキャン機能などの無駄な機能があるのですが、これはシンプルに手元を映すだけのタイプなので使いやすいです。画質的にもレッスンで使う分には十分かなと思います。

ちなみにマイクはちょっとややこしいのですが音響メーカーの方のzoomのH2nを使ってます。

実はオンラインレッスン以前からレコーダーとしてレッスンの録音で使っているのですが、こちらをマイクとして流用する形で使ってます。それほど音質が良いわけではないのですが、PCやMac、スマホの内蔵マイクよりは全然クリアですし、オンラインレッスン用としては十分。

ダイナミックマイクだとスタンドを立てないといけないし、歌録りに使ってるコンデンサーマイクやマイクプリもわざわざ使うのもなぁというのもあるし、何より無駄なコストを抑えられるのでちょうど良いかなと。

上のサンプル動画の自分の声もH2nで拾った音です。

ただちょっと電池を食いやすいので、充電式の電池を予備を含めて用意しておくと良いかなと思います。こちらのエネループの充電池をローテーションしながら使っています。

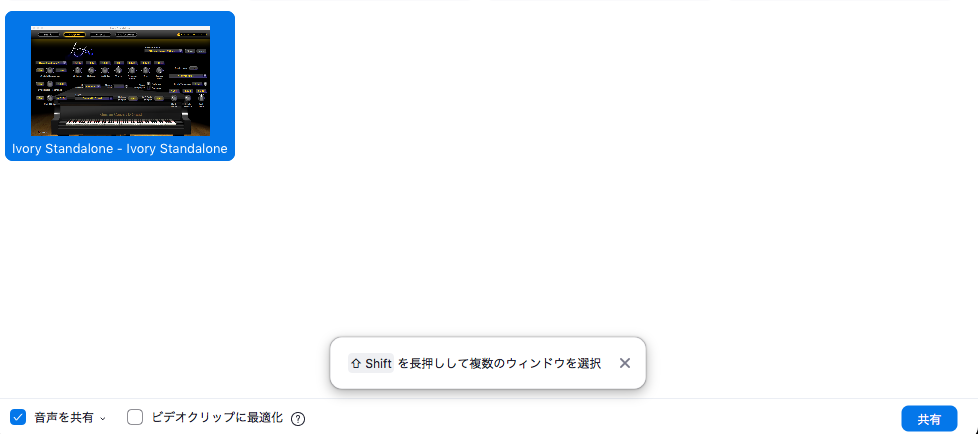

それとピアノの音源に関しては普段から使ってるsynthogyのIvoryを使っています。音が良い+スタンドアローンでも立ち上がるので重宝しています。

zoomを立ち上げると同時にIvoryもスタンドアローンで起動。ライブラリーを読み込んだ後にzoomの画面共有からIvoryを選択して、「音声を共有」にチェックを入れてサウンドテスト。

テストで問題なく音が出力されているのを確認後、生徒さんに入室の許可を出してオンラインレッスン開始、といった手順で行っています。

このやり方ですとスピーカーで鳴っている音をマイクで拾うよりもクリアに、鍵盤の音を生徒さん側に届けることができるます。

一方でどうしても仕様上レイテンシーが発生するので、シビアな演奏であったり歌いながら弾くというのは難しい感じです。

ただうちの場合はあくまで作曲や音楽理論のレッスンなので、演奏のレッスンのようなシビアさが必要なシチュエーションはそれほどありませんし、鍵盤を弾く課題もその時だけリアルタイムに手元を映してもらったり、webカメラがない場合でも事前にスマホなどで、動画を撮影してもらってそれに対してコメントするなど、やり方さえ工夫すればどうにかなるな、というのが実際やってみて感じたことです。

それに対面でないと難しい内容に関しては、その時だけ対面のレッスンをするという選択肢もあります。

当初は本当に音楽の経験のない未経験者や、アドバンスな領域に関してはオンラインでは難しいかなと思い、受講できる内容は限定的なところからスタートしましたが、現在では内容的にはほとんど対面と変わらずレッスンできるようになりました。

というのがオンラインレッスンであったりzoomのプラスの面ですが一方でマイナス面もあります。

先に話した鍵盤のレイテンシーもそうですが何をするにもどうしても一手間かかってしまいます。

例えばテキストを画面共有してる状態から手元のカメラに切り替える、その上で音源を流すためにプレイヤーの再生ボタンを押す、鍵盤を弾くような課題の場合、生徒さん側でカメラを起動してもらったり、質問があった場合、引っ張り出した参考資料をカメラで映したり、添削した楽譜をスキャナーで取り込んでそれをチャット欄から送ったりなどなど、対面のレッスンでは一瞬で終わるようなことが、どうしても一手間かかるのでスピード感のあるレッスンは難しいです。

一つ一つの動作が仮に対面と比べて数秒程度のロスだったとしても、それが積み重なると意外と時間食いますからね。

それにその時々で接続の調子が悪い時があるので、同じ内容のことを説明し直したり、生徒さん側で操作がわからなかったり、トラブった場合に口頭でサポートしたりで、レッスン時間を消費してしまうこともゼロではないです。

なので対面と比べるとオンラインの方がカリキュラムの進みがどうしても遅くなりがちになるのは否めません。

ですので早くスキルを習得することを目的するのであれば対面のレッスンの方をおすすめします。

実際に元からレッスンに通っている人の多くは、特にデキる人ほどコロナ以降も対面を希望する方が多いです。

ただ一方でオンラインレッスンの方が習得がスムーズになった人もいます。

それは発達障害、もしくはその特性の強い方です。

これまで色んな人をレッスンさせてもらいましたが、どうしてもつまずきがちな人というのも一定数いて、その原因や共通点を探っている中で行き着いたのは発達障害であったり、その特性が習得を困難なものにしている原因なのではないかというのが個人的な仮説です。

この件に関してはここでは書ききれないくらいの、強烈かつ具体的なエピソードがあるので、また別の機会としますが、一つ言えるのは発達障害やその特性の強い人はもちろん全員ではないにしろ、かなりの割合で認知タイプが視覚優位であることが多いということです。

このタイプの特徴としては文字や絵など視覚からのインプットは得意な一方で、口頭からの指示といった聴覚のインプットが苦手な傾向にあります。ちなみにこれは聴力としての耳の良し悪しであったり、音感を始めとしたソルフェージュ的な耳の良し悪しでもなく脳の情報処理での話です。

ただ音楽や音楽のレッスンは当然ですが、聴覚がインプットの中心になるのは言うまでもありません。特に作曲や音楽理論となると先生との対話(つまり口頭でのやり取り)がレッスンの中心となります。となると視覚優位よりも聴覚優位の方が有利なのは火を見るよりも明らか。

さらに付け加えると基本的に音楽のレッスンやメソッドは、聴覚優位か定型発達の人向けに最適化されて発展してきたというのは、これまで色んなレッスンを受けてきたり、自分でもレッスンをするようになって実際に感じるところです。

要はバレーボールやバスケットボールが身長が高い人の方が、有利な競技であるのと同じような話です。

当たり前と言えば当たり前の話ですが、こんな単純なことに自分自身なかなか気づけなかったのは、発達障害という言葉や概念が最近になるまで一般化しなかったこと、レッスンを始めるまで発達障害の人とここまで密に関わることがなかったからです。

ただこれまでの人生を振り返ると心当たりのある人は何人もいます、ただ当時は気づかなかっただけで。

それに音楽の世界は良くも悪くも才能の世界なので、「結果が出ない=才能がない」で切り捨てられがちなのも大きいと思います。

ただ根本的に才能がないのと発達障害の特性ゆえに出来ないのは、同じ出来ないでも意味が違いますし、これまで教えてきた中で本当に音楽や作曲に才能がない人というのは実は片手で数える程度で、むしろ発達障害の特性がつまずきの原因になっているパターンの方が自分が見てきた中では多いです。

なので専門家との連携の必要性というのを強く感じてる今日この頃です。

ただ先にも書きましたがこの手のタイプは聴覚の認知能力が弱い一方で視覚優位なことが多いので、対面ではなくオンラインレッスンにした方が習得効率が良いことが最近わかりました。

なぜなら対面のレッスンでは口頭でのやり取りを中心としつつも、楽譜やコンピューターを見たり、楽器を弾いたりと様々なことを同時並行で行いますし、インプットの中心もコロコロと切り替わりますので意外と負荷がかかります。

だからこそ効果があるとも言えるわけですが、発達障害やその傾向が強い人にとっては負荷を通り越して逆に負担になったり、そもそもマルチタスクが苦手な傾向にあるので、人によっては脳がフリーズしたり、パニックを起こしてついてこれなくなります。

ただオンラインだと良くも悪くもモニターの視覚情報がインプットの中心になるので、視覚優位な発達障害の人にとっては都合が良いのと、良くも悪くも対面よりもマルチタスクの割合が減って、ペースもゆっくりになるのが逆に功を奏しているようです。

これは余談ですが以前、現代アーティストの村上隆さんが

「自分の会社のスタッフに作業の工程を口頭で指示しても伝わらない。でもスタッフはみんな絵を描いている人間なので一般の人よりも絵に対する感度は高い。そのせいか一度、絵や図にするとなぜか簡単に伝わる」

と言っていてなるほどと思ったことがあります。

もちろん彼のスタッフが発達障害であるかどうかは定かではありませんが、美術系の人は視覚優位の人が多いのは容易に推測できますし、視覚優位ならではのエピソードだと思います。ちなみにその件に関してはこちらの動画でも実際に語っていますので興味のある方はご覧ください。だいたい29分35秒くらいからです。

そんなわけで以前は脱落していたであろう人も、オンラインレッスンのおかげで成長できるようになったのは大きな収穫です。

一方でいくら成長できるようになったとは言っても、付け焼き刃といえば付け焼き刃なアプローチであることは否定できませんし、耳が良くてゴリゴリ出来るうちの上位層たちを凌駕できてるかと問われれば、正直全然できてないと思います。

そもそも論として音楽のレッスンで耳より視覚を中心にしていいのかという葛藤もあります。

それにこの問題に関しては音楽のレッスンだけで解決できるような話では当然ないので、先にも書いたように専門家との連携も必要になってきます。

それでも生徒が出来ない理由や今後の課題に気づけたのは成果でもあるし、オンラインレッスンをスタートしたことにより、プラスになったことの方が圧倒的に多いので、これからもより充実したものとなるよう努力していきたいと思います。

オンラインレッスンの詳細はこちらです。